在采访现场,厚厚的淤泥又深又脏,很多赶到灾区的记者的双腿上都沾满了泥巴,但由于当地头几天断水无法清洗,只能等干了以后再用手抠掉

在采访现场,厚厚的淤泥又深又脏,很多赶到灾区的记者的双腿上都沾满了泥巴,但由于当地头几天断水无法清洗,只能等干了以后再用手抠掉 面对遇难者刘开德的女儿刘丽(音)的悲痛,黑克紧紧地握着她的手,希望能传递给她坚强

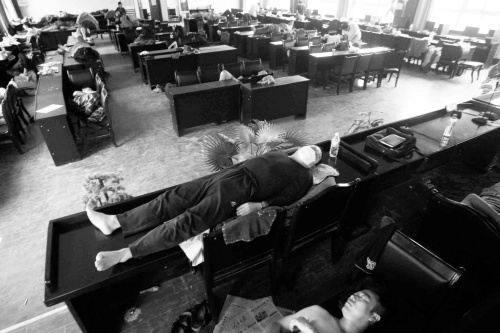

面对遇难者刘开德的女儿刘丽(音)的悲痛,黑克紧紧地握着她的手,希望能传递给她坚强 当地政府部门临时开设的新闻发布会大厅,到晚上就成为记者们赶稿和休息的临时处所

当地政府部门临时开设的新闻发布会大厅,到晚上就成为记者们赶稿和休息的临时处所 8月11日,舟曲开始大规模地消毒防疫,本报两名记者在采访前,做好防护工作

8月11日,舟曲开始大规模地消毒防疫,本报两名记者在采访前,做好防护工作8月7日夜间,山川秀美的西部小城甘肃舟曲,因为一场特大的泥石流灾害,变得满目疮痍,千余同胞不幸遇难。

从8月8日清晨发布第一条舟曲暴发特大泥石流灾害的简短消息,到此后大量的现场救援、受灾群众生活报道,再到8月15日,全国所有新闻媒体将版面、频道、网页化作情感的容器盛放悲伤、哀悼遇难同胞。

连日来,数百名来自全国各地的记者,奔波在灾区的每一个地方,用他们的笔和镜头,真实地记录着舟曲灾区人民的悲怆、执著与坚强,同时也用自己的真心、真情传递着牵挂、凝聚着力量。

舟曲报道

数百记者第一时间急赴灾区

记者从舟曲县委宣传部了解到,在舟曲发生特大泥石流灾害后的前几天里,就有数百名国内记者从全国各地来到舟曲,报道灾区救援、灾民安置工作,真实地记录着灾区的悲伤与坚强。

在这些记者中,除了大部分人是来自电视台、报纸、广播电台等传统媒体外,还有诸如视频网站、手机新闻报等诸多新兴媒体的同行。在救援现场,在灾民安置点,在救援物资发放处,随处可见他们忙碌的身影。

每天清晨6时,救援部队官兵伴随着集合号奔赴搜救现场,连夜赶稿、睡眠时间还不到四五个小时的记者们,也已经收拾好采访设备跟随出发。他们就坐在被泥石流冲下的山石上,一边记录着救援官兵搜寻幸存者的细节,一边实时将现场报道发回。

为了拍摄白龙江堰塞湖清淤爆破的场景,他们冒着被爆炸带来的石块、泥土砸到的危险,爬到江对面的山上。山陡路滑,经常会有记者跌倒,甚至还有人被爆破后崩起的石块砸到。

陆续撤离终于能睡个好觉了

随着舟曲灾区的救援搜救工作逐渐接近尾声,工作重点转向灾民安置,记者注意到,最近几天大部分来舟曲参加报道的国内记者,在完成各自的采访任务后,已经开始陆续撤离舟曲了。

8月18日,大多数记者同行已经陆续撤离了,来自《中国日报》的摄影记者王敬还在坚守。

当地政府部门临时开设的新闻发布会大厅,到晚上就成为记者们赶稿和休息的临时处所。

“我什么都没带,晚上就睡在地上。”看着收拾行囊准备离开舟曲的同行,王敬开着玩笑说,“睡了这么多天的地板,回家的兄弟们终于可以趴到家里的床上好好睡一觉了……”

采访故事一

夜奔灾区发回第一条直播报道

到8月17日,作为来舟曲最早的记者之一,中央电视台驻兰州应急报道组的记者朱江已经在灾区的新闻现场坚守了10天。未来一段时间内,他和同事们仍将留守在舟曲,采写、制作当地灾民恢复生活的专题报道。

相关阅读