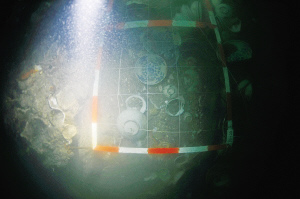

沉入海底400多年的“南澳一号”上有许多可贵文物 李滨 黎飞艳 摄

沉入海底400多年的“南澳一号”上有许多可贵文物 李滨 黎飞艳 摄驻深圳记者 于明山

中央电视台对“南澳一号”水下考古发掘进行了4次大型直播,撩开了明代古沉船神秘面纱的一角,展露了400年前青花瓷器的真面容。全面发掘已有两个月,又发明了什么不为人知的机密?又有些什么样的宝物出水?

在广东省文物局安排下,本报记者日前登上打捞“南澳一号”的“南天顺”号作业船一探毕竟。耳闻目睹了海底文物出水的出色场景、水下考古的绝妙过程,懂得了平常却感人的“南澳一号”故事。

潜水作业安全最要紧

海上的气象像孩儿脸。渔船开出云澳码头还是晴天,转眼间就大雨如注。毫无遮挡的渔船上,记者被浇得如“落汤鸡”。

半小时后,“南天顺”就在眼前,长62米、宽22米、重2000吨的打捞船安稳停泊在海上。

“南澳一号”水下考古队长崔勇观察海面,变幻莫测的气象让他眉头紧皱。4到7月本是水下打捞的最好机会,今年却异常。东北风刮个没完,潜水效率很低。近些日子气象变好,工作进度也加快了,但台风季节快到。“水下考古看天吃饭,要考虑人员和文物的安全,发掘时间可能要延伸。”

4名队员做着下水筹备。面罩、压缩空气瓶、潜水电脑表、潜水刀、水下电筒……一个都不能少。记录员认真记录下水人姓名、下水时间、重要负责的作业,下水时的气压等。

潜水安全是崔勇最关心的事,每次都会做好详细安排,比如入水次序、出入水的时间、海底停留时间等。海底环境变幻莫测,水下考古必须严格按照时间规范操作。很多年轻人干劲足,想要把事情做完,就往往忘记时间。“工作没做完没关系,人不能出事。”崔勇会在工作总结会上不留情面地批评。

入水绳渐渐贴近船舷,海水流速变缓。“可以下水了。”

测量绘图组的王志杰、周春水先下水。除了一般的潜水设备,还带着绘图板、铅笔、尺子。第二组是采集文物的石俊会、罗俊雄。崔勇说明,每次下水,最多两组。海底能见度低,人太多,海水会变浑浊。

粗重的呼吸声通过通话系统从水下传上来,他们在干些什么?崔勇介绍,测量绘图组一人拿尺子测量,另外一人专门绘图。今天要做的是对器物进行标记绘图,这些将是水下沉船最原始的材料。

文物采集组成员在水电筒光的照射下,用双手警惕拿起文物,程度移动到大吊篮,再稳稳地放在里面,如此不断重复。

崔勇及2名应急队员一直观察水面的气泡,水下有情况,便实行紧急救济。队员下海背的是高氧双气瓶,能支撑约35分钟,通过电脑潜水表可控制出水时间。为了安全,每次时间快到,崔勇都会通过水下喇叭通知大家。

下水要“快”,达到30米的海底请求在一分钟左右。出水则要“慢”,压缩空气中,有很大部分是氮气,水下时间长了,过剩的氮气溶解在血液当中,无法代谢,必需要在不同的深度进行悬停,让血液中的氮气随着压力的逐渐减小而慢慢释放出来。放掉气囊内所有的气体,靠脚蹼向上踩动的力量出水。在12米深处停留一分钟,9米深处停留1分钟,6米深处停留3分钟,10分钟后出水。

水下考古绝不是捞宝

装满文物的大吊篮浮出海面。青花大盘、碗、碟、瓷罐、大小不一的龙纹陶罐……最引人注视标是一个青花大罐,高约30厘米、直径约25厘米。白色瓷胎上,绘制着类似花草、云彩的图案,工整精巧又舒展慷慨。

记者们一拥而上,“长枪短炮”对着400年前的文物拍个不停。有记者请求考古人员抱起青花大罐摆拍,急得崔勇大喊“快放下!要是摔坏了,算谁的?”

相关阅读