亲眼看到东德老百姓的反应,我们在给中央的报告中做出了自己的判断:德国的统一很快就会到来

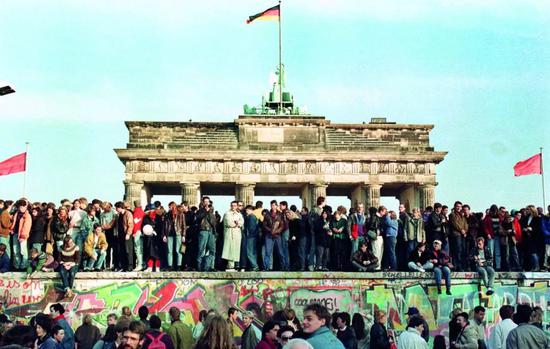

1989 年11 月10 日,许多西柏林市民爬上勃兰登堡门前的柏林墙。图/视觉中国

1989 年11 月10 日,许多西柏林市民爬上勃兰登堡门前的柏林墙。图/视觉中国 我在奥地利大使任上,亲历了柏林墙倒塌前后

文/杨成绪

发于2019.11.11总第923期《中国新闻周刊》

1989年11月9日深夜,存在了28年2个月零27天的柏林墙,以不知所云、莫名其妙的方式宣布开放。

从柏林墙倒塌到1990年10月3日两德统一,只用了短短三百多天时间。德国成为第二次世界大战后以和平的方式走向统一的第一个国家。

我从中学开始学德文,解放后进入上海复旦大学攻读德国文学。上世纪七八十年代,我先后在中国驻西德使馆、东德使馆和讲德语的奥地利使馆工作了近15年。柏林墙倒塌后,为研究德国统一问题,我奉国务院之命,率调研小组前往两德考察。可以说,德国的分裂和统一、柏林墙的修建和倒塌,与我个人的工作和生活经历,有着扯不断的不解之缘。

初见柏林

1956年,东德党政领导人、德国统一社会党第一书记瓦尔特·乌布利希应邀出席中共八大,会后偕夫人到上海和杭州参观访问。当时我在上海外事处工作,奉命为他担任翻译。

谨言慎行的乌布利希给我留下的印象是,对中国当时的内外政策多少有些保留。在上海,他参观申新九厂时,这家工厂的资本家介绍说,他们热烈拥护和积极响应中国共产党提出的公私合营主张,经过国家批准,成为新中国第一批公私合营企业。乌布利希在听取介绍时,低声对我说:“不要相信资本家说的这套话。”当时,陪同参观的中国驻东德大使曾涌泉以为乌布利希想要讲话,趋前问他,乌布利希表示不想讲话。随后他悄悄对我说:“这只是对你说的。”

1958年10月,我第一次出国访问,是陪同中国摄影家协会会长、新华社副社长石少华出席东柏林国际摄影家大会,为他当翻译。初次走进异国,年轻的我带着好奇心观察着一切。

在柏林市,坐汽车游览市容,给我留下的印象是比北京现代化多了,房屋整洁,几乎见不到贫民居住的地方。在市中心的亚历山大广场上,国营百货大楼里的商品看起来比我们国家的质量要好很多。中国人最乐意购买照相机、缝纫机和家用刀具等商品。

我们沿着市中心的菩提树下大街,朝着勃兰登堡门走去。过了勃兰登堡大门就是西柏林。我们小心地注意着,不要漫不经心走进了西柏林。

当时,东德和西德的人们未经许可不能相互往来,但在东柏林和西柏林,人们可以自由往来。越来越多的东德人通过柏林出去,在西德找到了收入更高的工作。随着东西德经济发展水平的差距日趋扩大,逃往西德的东德人越来越多。据不完全统计,50年代到60年代有300万东德人通过东西柏林通道逃亡西德。

正是这位乌布利希,1961年决定修建柏林墙。

经过周密的筹划,东德政府在1961年8月13日一夜之间,修建起了长达一百余公里、上面装有带刺的铁丝网的混凝土墙——柏林墙。柏林墙的修建,成为第二次世界大战后德国分裂和冷战的重要历史标志。

这期间,东德政府除了修建柏林墙、防止东德居民逃亡外,还规定出国旅游只限于社会主义国家。

在西德大使馆

20世纪60年代初,中苏分歧日趋加剧,一向支持苏联的东德和我国的关系也日趋疏远。而随着尼克松访华,中国和西方关系缓和。1972年,中国与西德建交。

1973年初,我被调往中国驻西德使馆工作。

相关阅读